跨越速运与德邦大件物流对比:科技与时效驱动下的成本价值博弈新闻

在物流行业竞争日益激烈的当下,消费者对“性价比”的衡量标准已从单纯的价格维度转向更立体的“服务价值”评估。本文以跨越速运与德邦物流为例,结合其技术投入、时效保障、网络覆盖及服务创新能力,探讨“价格是否等于价值”的核心命题。

一、跨越速运:科技赋能时效,构建差异化服务护城河

作为物流行业的科技先锋,跨越速运通过“硬核技术+精准定位”塑造了独特的市场竞争力。其核心优势体现在以下维度:

时效保障:全场景限时达的行业标杆

跨越速运率先推出“当天达、次日达、隔日达”三大时效产品,依托21架全货机、2.8万辆运输车及60架无人货运机队,构建了覆盖全国的航空+陆运立体网络。通过自主研发的“动态路由”系统,实时优化运输路径,减少中转环节,实现“以车代场”的高效调度模式。相较之下,德邦物流虽在乡镇覆盖率(93.9%)上占优,但其时效产品(如“当日达”专线)更多聚焦于特定区域合作(如广州十三行市场),全网性时效标准化程度略逊一筹。

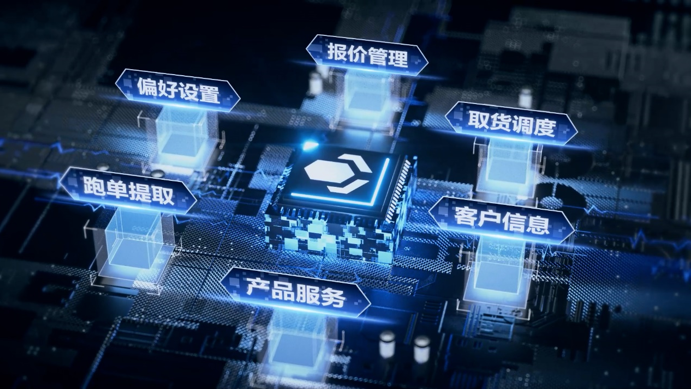

科技底盘:全链条数字化管理

跨越速运每年投入近10亿元研发资金,打造了“铸剑系统”“高精度质量智控平台”等核心技术,实现从订单分拣到末端配送的全流程数字化监控。其“暴力分拣监测系统”通过AI识别技术将货损率降至行业最低水平,而“千人千面”客户画像系统可为企业定制1对1物流解决方案。反观德邦物流,虽在智慧末端、电子面单等环节有所突破,但在动态路径优化与全链路数字化整合能力上仍有提升空间。

服务创新:极致体验的客户黏性策略

跨越速运推出“全网24小时取派”“1对1管家式服务”等差异化服务,并针对企业客户提供仓储、包装、配送一体化解决方案。其“7×24小时全年无休”的响应机制,在应急处理效率上远超行业平均水平。德邦物流虽在定制化包装(如“大黄袋”)与驻点服务上表现亮眼,但服务灵活性(如夜间取件、个性化时效选择)仍受限于标准化运营模式。

二、德邦物流:大件基因深厚,价格优势背后的成本逻辑

德邦物流凭借“大件行家”的定位,在零担快运市场占据重要份额,其价格竞争力主要源于规模化运营与网络密度:

计价模式:体积重量的双轨制博弈

德邦采用“首重+续重”的阶梯式计费,对大件货物提供优惠费率(如100公斤以上零担运费低至2.3元/公斤),并通过体积重量计算规则(长×宽×高÷4800)平衡成本。然而,该模式可能导致体积较大的轻抛货实际运费高于跨越速运的“时效优先”定价策略。例如,50公斤货物若体积换算后为13.3公斤,德邦按13.3公斤计费,而跨越速运则更注重“限时达”服务的附加值。

网络覆盖:广度与深度的双重优势

德邦拥有近1万个营业网点及6.7万辆运输车,乡镇覆盖率高达93.9%,在偏远地区配送能力上具备先天优势。但跨越速运通过“航空+干线”组合,在核心经济带(如长三角、珠三角)的时效稳定性上形成碾压态势,且其27万摄像头监控网络进一步保障了货物安全。

三、价值之争:价格≠成本,综合效能决定长期竞争力

从表面看,德邦物流的公斤单价更具吸引力,但跨越速运通过技术降本与时效溢价,实现了“高单价背后的高价值回报”。例如:

企业客户隐性成本控制:跨越速运的“动态路由”可将运输周期缩短30%,帮助企业减少库存积压与资金占用;

风险成本规避:AI防损系统将货损率降至0.1%以下,降低售后纠纷概率;

品牌增值效应:定制化服务(如“LOGO大黄袋”)可提升终端客户体验,间接增强企业市场竞争力。

反观德邦物流,其价格优势需以“标准化服务+区域覆盖”为前提,在加急需求、高值货物运输等场景中,综合成本可能因附加服务(如保价费、超长附加费)反超竞争对手。

四、从“价格战”到“价值战”的范式转移

物流行业的竞争已进入“多维能力比拼”阶段。跨越速运通过“科技+时效+服务”三重壁垒,证明了“高单价服务”的市场合理性;而德邦物流则凭借规模效应与下沉网络,巩固了基础物流市场的地位。未来,随着消费者对“确定性服务”(如时效保障、货品安全)的需求升级,以技术驱动效能提升的企业或将主导行业价值重构。

“贵”与“不贵”的本质,是对“成本-收益”比的重新定义。跨越速运以科技为矛、时效为盾,正在改写物流行业的价值评估体系——这不仅是一场价格之争,更是一场关于效率与体验的革新之战。

- 成都恒利泰——国产射频负载横扫5G

- 润云智算平台正式发布:执算力之笔,绘时代智序

- 亿道信息与星环科技共拓AIPC新蓝海大批预装机将推向市场

- 把握制造业升级机遇,简一科技八年成长为行业翘楚,周年庆真情回馈市场

- 从中国智造到全球爆款,智能灯创新品牌 Govee Life 谷纬智能首发中国市场

- 武汉一企业用“黑科技”造福老旧小区,房子不仅可降温还可省30-40%电费

- 暴雨中的10分钟生死时速!太平洋房屋经纪人教科书式救援,守住生命防线

- 曼孚科技完成近亿元B+++轮融资,“三驾马车”擘画AI跃迁新蓝图

- 双擎加持性能澎湃,华硕天选6X带你轻享娱乐高效办公

- AI无界:创维光伏“羲寰”平台开启智慧能源新生态

- 世界 500 强 CIO 齐聚第八届南方信息大会丨汉数创始人陈开冉受邀发表演讲

- 创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态

- 阿里云AI火花大会:规模化前夜,AI务实派靠场景破局