解码家电风云:格力小米线上排名之争,谁更能引领中国制造业新潮流?新闻

2025年8月,一场由空调市占率数据引发的口水战,将格力与小米的竞争推至聚光灯下。小米集团总裁卢伟冰、公关总监王化引用奥维云网数据称,7月份小米空调线上市占率超越格力。格力电器市场总监朱磊迅速反击,指出同一数据源显示格力以16.41%稳居小米之前,并直指小米对比图存在“技术性误导”——用格力十年前退市机型与小米新品对比,刻意放大内部结构差异,这既不合理,也不不公平。

随后,朱磊以格力2021年家用小多联产品与小米2025年新品对比,强调前者在核心技术和工艺上仍具代际领先优势。他同时指出:“小米现在在中央空调领域只有入门级的风管机”,格力没有必要“用中央空调的天花板去对比小米的起点”。他还邀请小米加入到“十年免费包修”的阵营中来,给消费者实实在在的保障。

事件持续发酵,不仅成为社交媒体热议话题,更将公众视线拉回空调行业的核心命题:在流量营销与技术沉淀的碰撞中,什么才是企业长期领跑的底层逻辑?

溯源争议本质,需回归两品牌迥异的基因特质:小米作为互联网企业,以流量运营、极致性价比切入家电市场,靠生态链代工、跨界打法抢占份额;格力脱胎于国企,国之需要即企业方向,依托核心技术、完美质量与产业链掌控力占领高地。

这场看似普通的商业争议,实则是互联网流量思维与工业文明沉淀的正面碰撞、短期销量狂欢与长期价值坚守的路径博弈,更是中国制造在转型升级关键期必须面对的灵魂拷问。

数据罗生门:一场精心设计的认知战

奥维云网的两组矛盾数据,成为这场论战的导火索。小米引用的7月线上市占率数据显示其领先,而格力拿出的同平台数据却表明自身以16.41%稳居前列。

数据差异的背后,是统计口径的微妙调整——原博主“晓春哥XCG”事后坦言“奥维更改了数据罗盘的统计口径”。这种数据游戏在互联网营销中并不鲜见,但当它被用于衡量制造业核心竞争力时,便暴露出两种商业逻辑的根本分歧。

小米的互联网传播极具攻击性。几句打油诗的明嘲暗讽格力,一句“一张拉踩明显且经恶意处理的图片”的刻意引导,就在网络上迅速发酵,短时间内催生大量“车规级科技博主化身空调专家”的狂欢式解读,成功将舆论焦点引向“小米颠覆传统巨头”的戏剧化叙事。

相比之下,格力的回应显得“笨拙”却扎实。朱磊没有玩梗或抒情,而是逐一拆解争议点:先是澄清数据统计口径问题,接着晒出格力2021年家用小多联产品与小米2025年新品的核心部件对比图,用电路板布局、元器件选型、工艺精度等细节证明“即便四年前的格力产品,仍在核心技术上领先小米最新机型”,最后抛出行业灵魂拷问——“核心科技靠打油诗打不出来”、“一颗螺丝钉的真实,胜过十万次虚假的转发”。

不是转发别人的发言,也不是几句暗示的口号,而是正面问题,以技术参数为核心的沟通方式,恰恰体现了制造业对事实与逻辑的敬畏。

数据争议的本质,是两种价值评价体系的冲突。在小米代表的互联网逻辑中,流量为王,销量代表一切,快速迭代、生态协同、流量转化是核心竞争力;而在格力坚守的制造业逻辑里,自主研发,核心技术才是关键,技术沉淀、品质稳定性、全生命周期服务才是衡量企业价值的标尺。

当奥维云网的统计口径成为博弈工具时,这场争论早已超越单纯的销量比拼,演变为对中国制造评价标准的争夺。

技术护城河:34年自主研发沉淀的代际优势

空调行业的竞争,终究是技术代差的较量。当小米用营销话术模糊技术差距时,格力用34年的研发积累构建起难以逾越的技术壁垒。

截至2025年,格力累计申请超13万件专利,获得50项国际领先技术认证,18项中国专利奖,在磁悬浮压缩机、AI节能算法、跨温域控制等核心领域形成“技术护城河”。

这种投入不是短期冲刺,而是持续数十年的战略坚守。年均超60亿元的研发投入,16个研究院、152个研究所、1411个专业实验室组成的创新网络,77个全球生产基地构建的全产业链生态,共同铸就了格力的技术底气。

在中央空调这一“三高”(系统复杂度高、技术壁垒高、工程要求高)领域,格力的技术纵深尤为显著。其-86℃至150℃的跨温域技术覆盖,打破了传统空调的工况限制;格力中央空调在深圳地铁12号线的应用,实现年省电近1500万元;永磁同步变频离心机组服务人民大会堂,节能效果超30%;双级变频螺杆技术突破7.0能效比大关,三项指标均达国际领先水平。

这些实打实的工程案例,印证了格力连续13年中央空调全国市占率第一的行业地位,也解释了为何朱磊不愿“用中央空调的天花板去对比小米的起点”——两者在技术积累上根本不在同一维度。

家用空调赛道上,格力同样构建起代际级优势。三缸双级变容压缩机技术攻克-35℃极端低温制热难题,解决了北方地区冬季空调制热衰减的行业痛点;“冷酷外机”技术实现68℃高温环境下稳定运行,突破热带地区空调使用限制;“分布式送风”系统通过多维度气流组织设计,带来淋浴式制冷与地暖式制热的舒适体验;搭载AI动态节能芯片的产品,经权威检测平均省电率达25%。

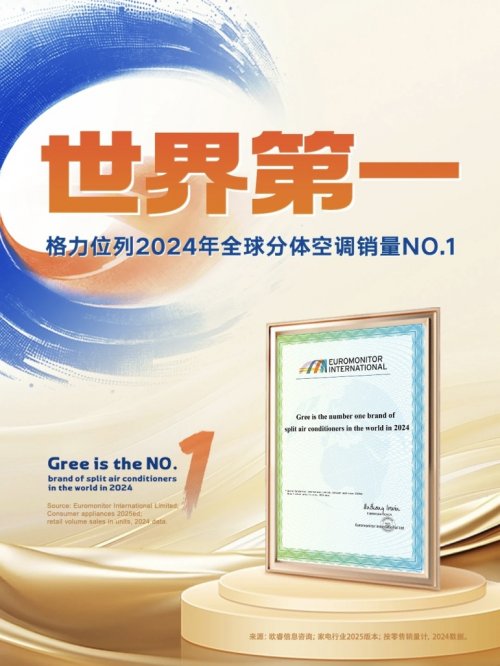

这些技术创新不是实验室里的概念,而是经过市场验证的实用解决方案,支撑起格力2024年分体式空调市场占有率第一。

更具行业意义的是,格力将技术优势转化为全球标准话语权。2025年,其主导的R290环保冷媒技术、光伏直驱变频离心机技术写入ISO国际标准,成为全球制冷压缩机领域时隔20年的新国际标准,填补了全球空白。

董明珠自2020年起担任ISO/TC86/SC4主席并连任,成为制冷行业首位国际标准化委员会主席,标志着中国空调企业从技术跟随者转变为规则制定者。这种标准层面的突破,远比短期销量数据更能体现中国制造的全球竞争力。

格力的技术创新,不仅是企业自身的发展战略,更是中国制造业迈向全球价值链中高端的必经之路。

质量革命:从首创筛选分厂到十年免费包修

“产品质量关乎两个生命,一个是企业的生命,一个是消费者的生命。”这句刻在格力质量管控体系里的准则,道出了传统制造业的生存哲学。

1995年,格力首创空调行业首个“筛选分厂”,对每个零部件实施100%检测,彻底打破外协件依赖供应商自检的潜规则。这个看似“不经济”的决策,构建起质量防控的第一道防火墙,也奠定了格力质量文化的基石。

进入21世纪,格力的质量管控体系持续升级。独创的D-CTFP质量技术创新循环与“五步质量预防法”,形成覆盖产品全生命周期的闭环管理;生产环节执行近千道严苛检测工序,从核心部件自主研发到整机装配,每个环节都设置超越行业标准的质量内控线。

这种“刀刃向内”的自我革新,换来了国内外权威认可:2018年荣膺中国质量领域最高荣誉“中国质量奖”,2019年质量管理模式升级为国家标准,董明珠2012年成为亚洲质量领域最高奖项“石川馨-狩野奖”首位女性得主,2023年质量专著入选“21世纪中国质量最佳实践”系列丛书。

2021年,格力推出全系列家用空调“十年免费包修”政策,成为家电行业唯一敢作此承诺的头部企业。这一政策绝非营销噱头,而是建立在万分之三的极低故障率基础上——相当于每3000台空调仅有1台需要维修。

相比行业普遍的“整机包修3-6年”,格力的十年承诺不仅是对自身品质的自信,更是对行业质量标准的重塑。中国标准化研究院顾客满意度测评显示,格力空调在品牌形象、性价比、产品可靠性、服务质量等五大维度持续领跑、连续16年蝉联第一。超6亿用户的选择,以及“使用27年仍稳定运行”的消费者反馈,更印证了这份坚守的价值。

十年免费包修的深层意义,远超售后服务范畴:

从经济角度看,延长产品生命周期可减少钢材、塑料、铜、铝、稀土等资源浪费,降低拆解、填埋、焚烧带来的环境负担,推动循环经济发展;

从行业角度看,这一政策倒逼全产业链提升质量意识,促使上游供应商改进工艺,下游服务商优化流程;

从消费者角度看,十年免费包修基本覆盖空调10年的安全使用年限,彻底免除了维修后顾之忧。

格力的十年免费包修政策,不仅是对消费者的承诺,更是对制造业初心的坚守。正如董明珠所言:“格力十年免费包修,是自我挑战,也是给消费者的承诺,推动行业进步,共同助力高质量发展。”

全球突围:从“贴牌代工”到“中国造”标杆

2015年,格力提出“让世界爱上中国造”的品牌宣言,开启从产品出口到品牌出海的战略转型。

彼时,中国家电企业多以OEM代工模式切入海外市场,虽能快速打开局面,却受制于品牌方,利润空间受限且难以建立自主影响力。格力逆流而上,选择用自主品牌出海,凭借核心技术突破和品质优势,重塑全球市场对“中国制造”的认知。

2025年上半年财报显示,格力海外市场收入达163.35亿元,占比15%,同比增幅10.19%,毛利率24%。

这组数据背后,是格力全球化战略的质变:自主品牌出口占比近70%,在“一带一路”沿线国家更达85%以上,彻底摆脱了对代工模式的依赖。目前,格力产品覆盖190多个国家和地区,在中东、巴西、印尼、加拿大等国家和地区的市场份额位居第一,实现了从“中国制造”到“中国创造”的跨越。

本土化运营是格力全球化的核心策略。在巴西、巴基斯坦、越南布局生产基地,既贴近当地市场需求、规避贸易壁垒,又通过技术适配提升竞争力;以香港销售公司统筹全球业务,在近100个国家和地区建立自主品牌代理商网络,确保产品从出厂到售后的全流程可控;采用“品牌授权+区域代理”模式,以GREE、TOSOT、KINGHOME三大品牌覆盖不同消费层级,形成多元化品牌矩阵。在巴基斯坦、孟加拉、印尼等国家,格力通过与代理商深度合作,实现产品与技术的本土化适配,让“中国造”真正融入当地市场。

技术创新与全球需求的精准对接,让格力在国际市场脱颖而出:针对北美严寒地区,定制双热源户式机实现-40℃稳定供暖;面向中东、非洲热带地区,开发集成梯级换热并行压缩制冷、光伏直驱技术的Pular、Charmo系列空调,解决68℃高温不制冷难题;顺应欧盟环保要求,推出R290环保冷媒空调,以SEERA+++、SCOPA++能效成为欧洲“环保标杆”。

在全球“双碳”趋势下,格力光伏直驱变频离心机开创中央空调“零碳运行”新纪元,零碳源系统减碳率达85.7%,目前已落地35国,仅沙特应用超1万套,年减碳11万吨,相当于400万棵树的碳汇量。

重大国际赛事与标杆工程,成为格力展示“中国造”实力的舞台。从2024巴黎奥运会媒体村(通过AI动态节能技术降低20%能耗)到沙特国王杯足球赛,从印尼青山工业园区到希腊法拉利博物馆,从保加利亚Plovidv圣乔治医院到埃塞俄比亚国家体育馆,格力中央空调凭借严苛的技术标准和系统集成能力,成为全球“超级工程的标配”。这种与全球重大事件的深度绑定,不仅提升了品牌影响力,更向世界证明了中国制造业的技术实力。

路径之争:中国制造的未来选择

格力与小米的空调战,本质是中国制造两种发展路径的碰撞。

小米代表的互联网模式,以轻资产、快迭代、生态整合为特点,善于通过流量运营和极致性价比快速抢占市场份额,其核心竞争力在于对用户需求的快速响应和营销效率的优化;格力代表的制造业模式,以重资产、全链掌控、长期主义为根基,专注于技术研发和品质提升,通过构建全产业链生态形成可持续竞争优势。

小米凭借其在手机、IoT领域积累的用户基础和渠道优势,快速切入空调市场,通过“生态协同”降低获客成本,用“互联网营销”放大品牌声量。这种模式适合标准化程度高、技术壁垒低的产品,能够快速满足大众市场的基础需求。

但在空调这类技术密集型、使用周期长的产品上,互联网模式的短板逐渐显现:缺乏核心技术积累导致产品同质化严重,依赖外部供应链使得品质管控难度加大,短期销量导向忽视长期服务价值。

制造业思维的核心在于深度与厚度。格力34年的发展历程,本质是对技术与品质的持续投入:从自主研发压缩机打破国外垄断,到构建全产业链生态实现自主可控;从建立严苛的质量管控体系,到推出十年包修政策重塑行业标准;从参与国际标准制定,到成为全球“超级工程标配”。

这种模式虽然前期投入大、见效周期长,但构建起的技术壁垒和品牌信任度,是短期流量无法替代的。在消费升级和“双碳”战略背景下,制造业的深度价值愈发凸显——消费者对产品品质和服务的要求不断提升,国家对核心技术自主可控的需求日益迫切,这些都需要长期主义的坚守。

如果过度追求流量和短期销量,忽视技术研发和品质提升,可能导致“产业空心化”——看似繁荣的市场背后,是核心技术受制于人的隐患。

结语:坚守者的价值

微博上的喧嚣终会散去,流量带来的热度也会冷却,但制造业的坚守与创新,才是中国制造真正的未来。

小米与格力的空调战,不仅是两家企业的竞争,更是中国制造两种灵魂的对话——是追求短期流量还是坚守长期价值,是依赖营销噱头还是深耕核心技术,是注重效率速度还是强调品质厚度。

在这个充满不确定性的时代,我们更需要格力这样的坚守者,用数十年的时间深耕技术、打磨品质,构建中国制造的核心竞争力。因为真正的制造强国,不是靠营销故事堆砌起来的,而是靠一颗颗压缩机、一条条生产线、一项项专利、一份份十年的承诺铸就的。

当更多企业开始重视技术研发而非流量炒作,注重品质提升而非价格战,强调长期服务而非短期销量时,中国制造才能真正实现从“大”到“强”的跨越。

热搜的尽头,不该是娱乐化的狂欢,而应是对制造业本质的回归,因为那些沉默而执着的坚守者才是中国制造的未来与希望。

- 成都恒利泰——国产射频负载横扫5G

- 定位商务美学新旗舰!1KG机身,2.8K OLED触控屏,华硕破晓Ultra开启预约!

- 润云智算平台正式发布:执算力之笔,绘时代智序

- 亿道信息与星环科技共拓AIPC新蓝海大批预装机将推向市场

- 把握制造业升级机遇,简一科技八年成长为行业翘楚,周年庆真情回馈市场

- 从中国智造到全球爆款,智能灯创新品牌 Govee Life 谷纬智能首发中国市场

- 武汉一企业用“黑科技”造福老旧小区,房子不仅可降温还可省30-40%电费

- 暴雨中的10分钟生死时速!太平洋房屋经纪人教科书式救援,守住生命防线

- 曼孚科技完成近亿元B+++轮融资,“三驾马车”擘画AI跃迁新蓝图

- 双擎加持性能澎湃,华硕天选6X带你轻享娱乐高效办公

- AI无界:创维光伏“羲寰”平台开启智慧能源新生态

- 世界 500 强 CIO 齐聚第八届南方信息大会丨汉数创始人陈开冉受邀发表演讲

- 创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态

- 阿里云AI火花大会:规模化前夜,AI务实派靠场景破局